Wenn über Perfektionismus gesprochen wird, teilt sich die Diskussion meist in zwei Richtungen. Die eine sieht darin Exzellenz tiefes Engagement, Stolz auf die eigene Arbeit, hohe Standards. Die andere betrachtet es als Pathologie getrieben von Angst, geprägt von Scham, gefangen in innerem Druck. Beide Perspektiven enthalten Wahrheiten. Aber keine allein erklärt, was Perfektionismus für jene bedeutet, die ihn wie eine zweite Haut tragen.

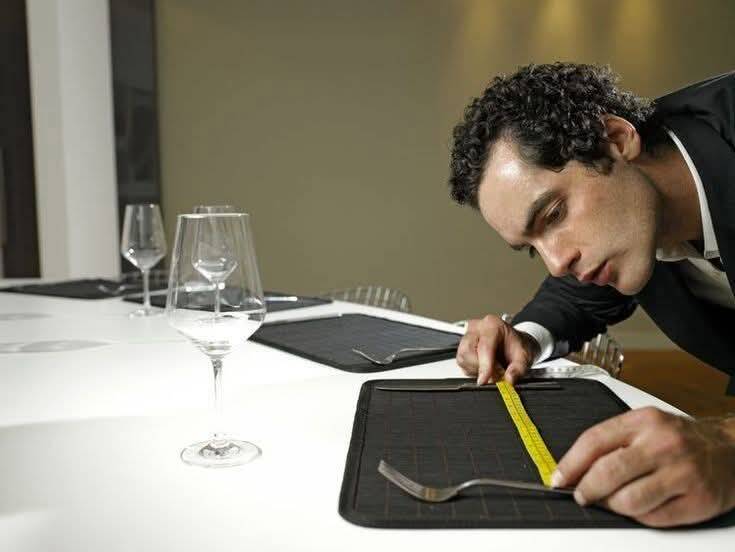

Perfektionismus hat selten mit Qualität zu tun. Es geht um Sicherheit.

Oft beginnt es früh. Ein Kind wächst in einem Umfeld auf, in dem Liebe unbeständig ist. Lob ist an Bedingungen geknüpft. Anerkennung hängt von Leistung, Verhalten oder Erfolg ab. Oder schlimmer: Das Ausbleiben von Kritik ist die einzige Form von Zuwendung. In solchen Systemen entsteht Perfektionismus nicht als Persönlichkeitsmerkmal. Er formt sich als Überlebensstrategie. Das Kind lernt: “Ich muss gut sein, um sicher zu sein.” Diese Logik prägt sich ins Nervensystem ein, lange bevor es Sprache gibt, um es zu benennen.

Für Erwachsene, die damit leben, ist das oft nicht offensichtlich. Sie sprechen von Standards, Integrität, Arbeitsethik. Sie glauben vielleicht sogar daran. Doch darunter spürt das Nervensystem Bedrohung. Der kleinste Fehler fühlt sich gefährlich an. Ausruhen fühlt sich wie Fahrlässigkeit an. Durchschnittlichkeit wirkt riskant.

In der klinischen Praxis zeigt sich diese Schicht oft erst später. Klientinnen und Klienten berichten von Erschöpfung, zwanghafter Selbstkorrektur, Angst davor, andere zu enttäuschen. Sie sind nicht stolz auf ihren Perfektionismus. Sie fühlen sich davon verfolgt. Kein Erfolg reicht aus. Keine Pause fühlt sich verdient an. Kein Kompliment dringt wirklich durch. Das sind nicht die Zeichen von jemandem, der nach Exzellenz strebt. Das sind Zeichen von jemandem, der versucht, nicht abgelehnt zu werden.

Und dennoch: Nicht jeder Perfektionismus ist traumabedingt. Diese Unterscheidung ist wichtig. Manche Menschen legen Wert auf Qualität, weil es ihren Werten entspricht, weil sie sich kümmern, weil sie dienen wollen. In diesen Fällen ist Perfektionismus keine Rüstung. Es ist gelebte Fürsorge.

Der Unterschied liegt nicht im Ergebnis. Er liegt im Antrieb. Das eine wird von Angst gesteuert. Das andere von Verbindung.

Trotzdem dürfen wir nicht ignorieren, dass Trauma sich oft unter sozial bewunderten Eigenschaften versteckt. In vielen Familien und Kulturen wird Leistungsstreben belohnt, während emotionale Bedürfnisse unbeachtet bleiben. Eltern loben Erfolge, meiden aber Verletzlichkeit. Schulen fördern Disziplin, bestrafen aber Gefühlsausdruck. Religiöse oder kulturelle Narrative verknüpfen Wert mit Opfer, Reinheit oder Gehorsam. Solche Systeme formen nicht nur Verhalten. Sie formen Identität. Und Perfektionismus wird zum Mittel, um Zugehörigkeit zu sichern, unsichtbar zu bleiben oder Kontrolle zu behalten.

Brené Brown beschreibt das treffend: “Wenn Perfektionismus am Steuer sitzt, sitzt Scham auf dem Beifahrersitz und Angst ist der nervige Beifahrer hinten.” Diese Metapher zeigt die innere Architektur vieler hochfunktionaler Menschen. Was wie Selbstbewusstsein aussieht, ist oft Hypervigilanz. Was wie Meisterschaft wirkt, ist oft Erschöpfung.

Aus psychoanalytischer Sicht kann Perfektionismus als Abwehr gegen das Unerträgliche verstanden werden. Gegen die Angst vor Demütigung. Gegen die Hilflosigkeit, als fehlerhaft gesehen zu werden. Gegen die Erinnerung an frühe Erfahrungen, in denen “zu viel” oder “nicht genug” zu Rückzug, Strafe oder emotionaler Vernachlässigung führten. Der Perfektionist lernt, Ablehnung vorzubeugen, indem er kontrolliert, wie er gesehen wird.

Doch diese Abwehr hat einen Preis. Sie isoliert. Sie verhärtet. Sie schafft eine fragile Identität, die völlig von äußerem Feedback abhängt. Und wenn die Umwelt keine ständige Anerkennung liefert – was sie unweigerlich irgendwann nicht tut – bricht die Person innerlich zusammen. Scham füllt die Stille. Die Angst kehrt zurück. Der Kreislauf beginnt von vorn.

Es ist wichtig, das klar zu sagen: Nicht jeder Perfektionismus ist dysfunktional. Der Wunsch, etwas Schönes, Durchdachtes oder Stimmiges zu erschaffen, ist nicht krankhaft. Im Gegenteil es ist Ausdruck menschlicher Würde. Aber wir müssen fragen, was den Einsatz antreibt. Ist es ein Wunsch zu dienen, sich auszudrücken, sich zu verbinden? Oder ist es der Versuch, Ablehnung zu vermeiden, Scham zu tilgen oder endlich wertvoll zu sein?

Denn dieser Unterschied ist entscheidend.

Viele verwechseln Exzellenz mit Perfektionismus. Doch Exzellenz ist flexibel. Sie passt sich an. Sie erlaubt Nuancen. Sie lässt Ruhe zu. Perfektionismus nicht. Er ist starr. Er kennt nur entweder-oder. Er ist nie zufrieden. Exzellenz entsteht aus Präsenz. Perfektionismus wächst aus Angst.

In der Therapie wird diese Unterscheidung zum Kompass. Wir verfolgen die inneren Muster des Klienten, ihre frühen Bindungserfahrungen, ihr Familiensystem. Wir fragen, was “genug” in ihrer Kindheit bedeutete. Wo Liebe lebte und wie sie verdient wurde. Oft erkennen Menschen, dass ihr Perfektionismus keine Schwäche war, sondern Strategie. Keine Wahl, sondern eine konditionierte Anpassung an Bedingungen.

Das ist entscheidend, weil Heilung nicht bedeutet, Standards zu senken. Es bedeutet, die Quelle des eigenen Wertes zu verändern. Es bedeutet, Liebe von Leistung zu entkoppeln. Es bedeutet, innere Sicherheit zu schaffen, wo zuvor äußere Bestätigung regierte. Das braucht Zeit. Das braucht Trauer. Das erfordert das Verlernen über Generationen weitergegebener Glaubenssätze darüber, was akzeptabel ist.

Familiensysteme sind niemals isoliert von den Kulturen, die sie prägen. Ein Kind, das in einem Haus aufwächst, in dem nichts weniger als Perfektion geduldet wird, spiegelt oft die gesellschaftliche Obsession mit Leistung, Image und Effizienz. In diesem Sinne wird das Persönliche politisch. Vom Perfektionismus zu heilen ist nicht nur ein Akt der Selbstheilung. Es ist auch ein Akt des Widerstands.

Denn eine Gesellschaft, die Wert durch Leistung misst, bringt Bürger hervor, die still verzweifeln ganz gleich, wie erfolgreich sie nach außen erscheinen.

Perfektionismus, wenn er durch Trauma geprägt ist, sagt: “Ich muss Liebe verdienen.”

Exzellenz, wenn sie gesund ist, sagt: “Ich möchte etwas Wertvolles geben.”

Der Unterschied zeigt sich im Nervensystem. In der Geschichte, die der Körper erzählt, wenn die Aufgabe erledigt ist. Entspannt er sich? Oder bleibt er angespannt?

Heilung beginnt, wenn wir aufhören, Perfektionismus als Tugend zu behandeln, und anfangen, auf die Angst zu hören, die er schützt.

Joe Turan

🌐 www.joeturan.com

Wenn dir mein Content gefällt, unterstütze mich, indem du mir auf Instagram folgst:

IG: @joeturan1

Hier geht’s zu meinem Profil:

www.instagram.com/joeturan1

Danke 💚

Kommentar hinzufügen

Kommentare